「まるでチャーハンみたい!と子供たち」令和6年度 第2回公開研究会(3年4組 図工)

- 支援レポート

附属学校では「公開研究会」が定期的に開催されます。子供たちは公開研究会についてどのように話しているのでしょうか。「なんかね、人がいっぱい来てノートとか覗き込まれて緊張するー」と話していた我が子のことを思い出します。附属小が母校である筆者も、正直なところ、同じ感想を抱いておりました。保護者として、公開研究会では何が行われているのかを理解しているつもりでした。

(※詳しくは、支援レポート「公開研究会とは?」をお読みいただくと理解が深まります。)

令和7年1月31日に、令和6年度第2回目の公開研究会が開催されました。研究主題は「自ら学びを切り拓く(2年次)」です。ご存知のとおり、文部科学省研究開発学校として、学習の基盤となる資質・能力を育成する新教科「小学校情報科」の構築に向けた2年目の挑戦が、新設された「クリエイティブラボ」を活用しながら、さらに進められています。このような宮城教育大学附属小学校の取り組みには関心が高く、この日も全国から多くの先生方が訪れていました。(参会者数629名)

まず私の目に飛び込んできたのは、誘導や受付に従事する在校児童保護者スタッフの笑顔でした。純粋に、子供たちや先生方のために尽力するボランティアスタッフです。附属小の保護者のこの姿こそ、いずみ後援会の精神そのものであると感じました。

今回は、「図画工作科」の研究授業と分科会をレポートいたします。26ある公開授業の中の一つですが、その感動をお伝えしたいと思います。

「いろいろな見方で見つけたもよう~かさねて まわして~【絵】」3年4組 図工

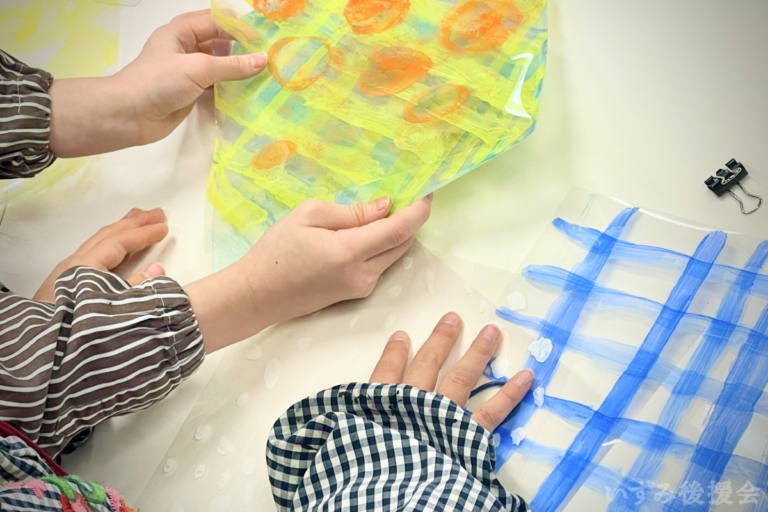

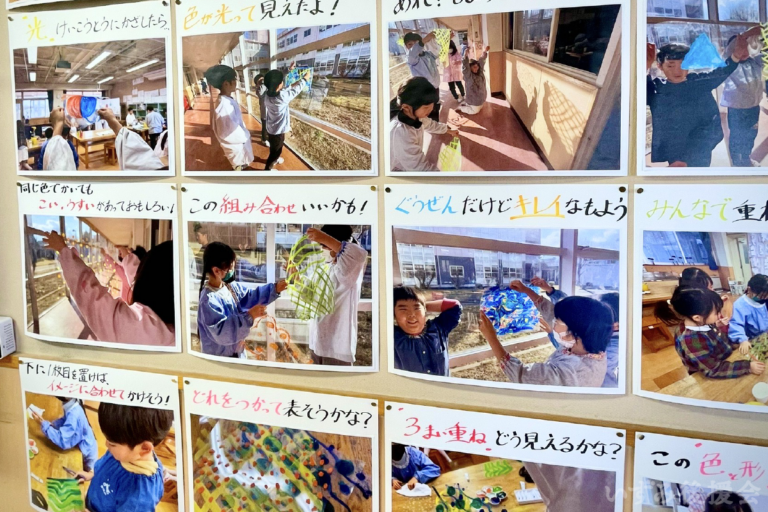

透明なフィルムにアクリル絵の具を使って模様を描きます。子供たちが描く模様は、色・形・筆の運び方などによってさまざまな表情を生み出していました。そして、それらを重ねることで、表現にさらに深みが増していきます。子供たちに与えられた課題は、それぞれが作りたいイメージを形にすることでしたが、重ねることで生まれるさまざまな作品に夢中になっていきました。先生は子供たちに小さなきっかけを与えます。「友達の模様と重ねたら?」「下に敷く色紙の色を白から黒に変えたら?」「透かしてみる?」その問いかけが波紋のように広がり、子供たちは「荒波のようだ」「チャーハンみたいだ」と作品のイメージを言葉にしていきます。光に透かすと美しいことに気づき、さらに「蛍光灯と太陽光では印象が違う」と感じ取ります。「オレンジ色の紙に置いてみたいな」と子供が言ったとき、先生は「あるよ」とあらかじめ机に敷かれていた白い紙を取り除きました。すると、下から色とりどりの紙が現れました。それを見た子供たちの弾けるようなワクワクした表情を想像してみてください。私も思わず歓声を上げました。子供たちの探究に合わせて、タイミングよく素材が加えられていきます。長い授業の中で、子供たちの瞳の輝きが消えることはありませんでした。見ている私も、どんどん引き込まれていきました。

まるで魔法を見たかのような興奮を得て、午後の教科別分科会に参加した私は、大事なことに気づかされました。そう、この授業には明確なねらいがあり、想定し、工夫を凝らし、綿密に準備されているのです。

公開研究会要項には、研究主題である「自ら学びを切り拓く」を通して目指す子供の姿として、先生方の次のような願いが明記されていました。

「自分が見出した問題に対して、自ら向かっていってほしい」

「自分の考えを得るだけに止まらず、よりよい問題解決、より深い理解を目指して対話を重ね、探求しながら学んでいってほしい」

その願いが、授業の中にこれでもかと詰め込まれていました。

さらに、目指す授業は、各科目、学年、クラスの児童の性格傾向まで考慮したうえで、「附属だからできる特別な授業」ではなく、どの学校でも明日すぐに実践できる、最高の学びでなければならないとされています。公開研究会では、公開授業を通して、全国各地から集まった先生方と議論を重ね、よりよい教育の創造が進められています。宮城教育大学附属小学校の取り組みは、宮城県のみならず、日本の教育の未来を担っているのです。

先生方の想いが詰まった分厚い公開研究会資料を抱えた帰り道、私も我が子も附属小学校の卒業生であることを誇らしく感じるとともに、先生方への感謝の気持ちでいっぱいになりました。

子供たちのために、そして子供たちの未来のために、附属小の先生方は今日も奮闘しています。